災害での簡易トイレの必要性

もしもの災害時に必ず必要なものとして簡易トイレが挙げられます。

災害時にトイレが使えないと衛生状態の悪化や健康リスクが高まる可能性があるからです。

命を守るためにもしっかりと対策をしておきましょう。

簡易トイレは持ち運びできるので避難先でも利用できますし水を使わないので、断水時でも問題なく使えます。

さらに、多くのアイテムでは凝固剤を使用しているのでニオイの問題もほとんどありません。

この記事ではX(旧Twitter)で安心・安全な暮らしの情報をお届けしております、フォロワー9万人の防災士いくみが災害用の簡易トイレの必要性や対策について分かりやすくお伝えしていきます。

ぜひ最後まで読んで下さいね。

意外と見落としがちなトイレ問題

地震や水害などの大規模な災害が起こると水道や下水道システムが機能しなくなり、トイレが使用できなくなることがあります。

トイレ設備がないという状況は衛生状態を悪化させ感染症のリスクが高まります。

特に避難所などの不特定多数が集まる環境では感染症が広がりやすいです。

さらに、我慢しすぎることでエコノミークラス症候群も発症しやすく、体を動かしにくい環境は命にもかかわります。

本来ならならなかったはずの病気かかり、未来の生活が守れなくなることもあります。

このような理由から緊急時に私たちの健康を守るためには、簡易トイレの準備が絶対に必要なのです。

なぜ災害時にトイレが使えなくなるのか?【自宅の場合】

災害で自宅のトイレが使えなくなる主な理由は水道管の破裂によるものです。

当然ですが水道のインフラが壊れると水の供給ができなくなります。

水洗トイレは水を使用して排泄物を流すので断水時には使えなくなるわけです。

地震では建物の倒壊や損傷によりトイレ自体が物理的に使用不可能になることもあります。

また、地震の揺れでのトイレ配管の破損や下水管が壊れていると、水を流しても排水せずに逆流することがあります。

浄化槽を使用しているご家庭では停電の場合も問題が起こります。

浄化槽のポンプは電気で動きますから停電では排水ができなくなるからです。

したがって、災害時には自宅のトイレが使用できなくなる可能性が高く簡易トイレの準備が必要なのです。

なぜ災害時にトイレが使えなくなるのか?【避難所の場合】

大規模な災害では多くの人々が避難所に集まるので、今あるトイレ設備では足りなくなります。

学校や公民館などの避難所として使用される施設は日常的な利用を想定しています。

たくさんの避難者が使えるようには整備されていません。

それに避難所となる建物そのものが被災している場合はトイレが壊れていることも。

エリア全体が断水していて長期間にわたってトイレが使用できない状況が続くことも想定されます。

そんな状態が続くとトイレの清掃も行き届かずあふれ出してしまい衛生管理が難しくなりますね。

基本的には感染症への対策で個人やボランティアでの処理は禁止されていますから。簡易トイレを使うことになります。

簡易トイレがないとどうなる?健康リスクと感染症の危険

簡易トイレがない状況下では様々な健康リスクと感染症の危険が高まります。

①トイレを我慢することで膀胱炎のリスクが増加

我慢すると尿の中で細菌がどんどん増えていくので、トイレをしないために水を飲まないでいることも逆効果です。

②不衛生な場所での利用で感染症が広がる恐れ

特にノロウイルスや大腸菌などの病原体は不適切な排泄物の処理により広がり、集団感染を引き起こす恐れがあります。

③間違った処理による水源の汚染や食中毒のリスク増加。

排泄物が適切に処理されないと雨などによって大量に河川や地下水に流れ込み、飲料水からの感染症が蔓延してしまいます。

でも、簡易トイレを備えることでこれらの健康リスクを起こさないように対策ができるのです。

水がなくても安心!今すぐ備える簡易トイレ

簡易トイレの大きな利点は持ち運びやすさ。

コンパクトで、バッグや車に携帯できいざという時にすぐに使うことができます。

使った後は袋を密閉して捨てるだけで済むものや、燃えるゴミとして処理できるものなどで煩わしらもありません。

また、その後にすぐ捨てられない場合でもイヤな臭いを抑える効果がしっかりあります。

脱臭剤や抗菌剤を使用した製品も多く、長時間の使用や保管時の臭いもれはとても少ないです。

どれくらい必要?家族の人数で考える備蓄数の目安

簡易トイレはどれくらいあればいいですか?

私のところにもよく質問が来るので解説します。

一般的な目安は1人1日あたり5回の使用を想定し、最低3日分を備蓄すること。

ただし、より長期の避難生活に備えるなら、1週間以上のあるのが望ましいでしょう。

災害の規模や復旧の速度によってはライフラインの復旧に1週間以上かかることもあります。

つまり、余裕を持って1週間分と考えると4人家族だと4人×5回×7日=140回分が必要となります。

重要なポイント!

家族構成(高齢者や小さな子供の有無)によっても必要数が変わる可能性があります。

高齢者や乳幼児は、トイレの頻度が多くなる傾向なので1日6〜7回と考えておくのが良いですね。

また、季節や気候によってもトイレの使用頻度も上がります。

このようなことも踏まえ、水分を多くとる夏場はより多めに備蓄するなどの工夫も大事です。

簡易トイレは自分で作れる?

簡易トイレは家にあるものでもできますし、作り方はネット検索でもたくさん見られます。

ここではゴミ袋と新聞紙を使った簡易トイレの作り方をご紹介します。

必要なもの

ゴミ袋(45Lまたは30Lのもの2枚)

新聞紙(数枚)

作り方

①トイレの便器に1枚のゴミ袋を広げて被せます。

➁便座にもう1枚のゴミ袋を被せます。

③便座に被せたゴミ袋の中にちぎった新聞紙を入れます。

➃使用後は便座のゴミ袋を外し、口を結んで捨てます。

他にも簡易トイレを自作する方法はありますが、気になるのはニオイも抑える凝固剤を使っていない事。

適切に処理ができるのかどうかも実際に使ってみるまで分からないので、自作するとしても練習が必要です。

もし簡易トイレを自分で作ろうと考えられている方は事前に必ず練習してください。

私は自分で作るよりも、きちんと凝固剤の入った処理の簡単なものを購入されるのをおすすめいたします。

家庭に備えておきたい簡易トイレの種類と特徴

簡易トイレには、主に3つのタイプがあります。

それぞれの特徴を理解し自分の状況に合わせて選びましょう。

①便器につけて使うタイプ

既存のトイレ便器に取り付けて使いますので便器が壊れていなければ利用できます。

メリットは使い慣れた環境で使用できる点。

ただし、地震で便器そのものが壊れてしまった場合や屋外では使えないのがデメリットです。

②片手で持って使用するタイプ

このタイプはコンパクトで持ち運びに適しており屋外でも使用できます。

袋タイプが多く使用後は袋を縛って密閉できるため臭いの問題も最小限に抑えられます。

ただし、使用時に姿勢を保つ必要があるため,高齢者や体力の弱い人には使いづらい場合があります。

また、プライバシーの確保には別途対策が必要となります。

③簡易便器がついているタイプ

このタイプは、座って使用できる便座付きのものでプラスチック製や紙製があります。

プラスチック製は耐久性があり何度も使え、紙製は使い捨てでリーズナブルです。

洗って繰り返し使えるのでアウトドアにもコスパ良く活用できます。

一方、紙製は軽量でコンパクトなため持ち運びが簡単なのが特徴です。

ただし、どちらのタイプも大きいので保管スペースが多く必要になりますから、収納場所を作るのが難しいケースもあります。

このように各タイプにはそれぞれ特徴があるため、家族構成や生活環境お家の状況などを考えて選ぶことが重要です。

私がおススメするのは複数のタイプを組み合わせて備蓄すること。

例えば、便器につけて使うタイプを基本としつつ片手で持って使用するタイプも併せて準備しておく。

それだとトイレが使用不可能になった場合にも対応できますね。

簡易トイレ本体だけでなく、凝固剤、処理袋、消臭剤などが含まれてセットになっているタイプを選ぶといいですよ。

簡易トイレと一緒に準備したいおすすめアイテム

安心して使うために以下のアイテムも一緒に準備しておくことをおすすめします。

①トイレットペーパー

後の処理に必ず必要ですね。

災害時には水に濡れる可能性があるため芯をくり抜いて防水バッグに入れておくと安心です。

②ウェットティッシュ

手が洗えない時にはこれを使いましょう。

アルコールタイプのものだと殺菌効果も期待できます。

③消臭剤・抗菌スプレー

ニオイの軽減と衛生管理に役だちます。

小型のスプレータイプだと持ち運びが楽です。

④ビニール手袋

排泄物の処理をするときに衛生的に作業ができます。

使い捨てタイプのものを用意しておくと良いでしょう。

⑤ 防臭袋

使用済みの簡易トイレを保管する際に使用します。

通常のごみ袋よりも臭いを遮断する効果が高いです。

⑥ライト

夜間や暗い所でのトイレを使う時に必要です。

ヘッドライトタイプやランタンだと両手が自由に使えるため特におすすめです。

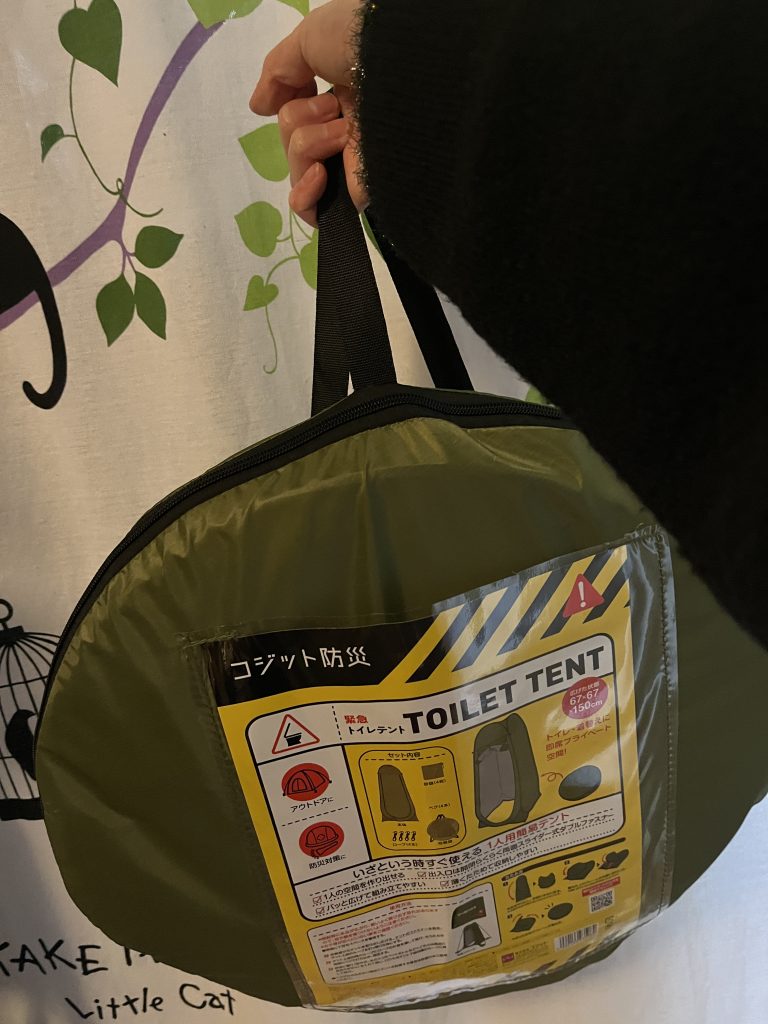

⑦簡易テント

屋外でのトイレ使用時にプライバシーが確保できます。

大きなテントは組み立てが大変だったり、人が多く避難してきている時では場所を確保するのも難しいです。

でも、こちらのようにミニサイズのテントだと取りだすだけでサッと広がり組み立て完了。

コンパクトに折りたためるポップアップ式で、設置や収納しやすくてとてもおススメです。

高さは150センチあるのでトイレ以外にも着替えや赤ちゃんの授乳にも使えます。

片付けるときもワンタッチでラクラク。

災害への対策だけでなく、アウトドア用品としても優秀なアイテム。

家族で1つは持っておきましょう。

災害時のストレスを少しでも減らし、健康で衛生的な暮らしを維持するためには簡易トイレや一緒に準備すべきアイテムをしっかりと備えるようにして下さいね。

まとめ

災害時のトイレ問題は多くの人が見落としがちですが実はとても大事なこと。

家族の人数や構成、想定される避難期間を考慮して適切な数の備えをしてください。

さらに、簡易トイレだけでなく関連するアイテムも併せて準備することでより快適で環境を確保することができます。

トイレットペーパーやウェットティッシュなど必要なアイテムをも事前に用意しておきましょうね。

防災では食料や水の備蓄だけでなくトイレ対策のしっかり考えることがとても重要です。

きちんと備えておけばいざという時が来ても心身の健康を守ることができますよ。

コメント